Todo el contenido de iLive se revisa médicamente o se verifica para asegurar la mayor precisión posible.

Tenemos pautas de abastecimiento estrictas y solo estamos vinculados a sitios de medios acreditados, instituciones de investigación académica y, siempre que sea posible, estudios con revisión médica. Tenga en cuenta que los números entre paréntesis ([1], [2], etc.) son enlaces a estos estudios en los que se puede hacer clic.

Si considera que alguno de nuestros contenidos es incorrecto, está desactualizado o es cuestionable, selecciónelo y presione Ctrl + Intro.

Epilepsia del lóbulo temporal en adultos y niños

Médico experto del artículo.

Último revisado: 12.07.2025

Entre los numerosos tipos de epilepsia, un trastorno crónico del sistema nervioso central con manifestaciones paroxísticas de síntomas, destaca la epilepsia temporal, en la que las zonas epileptogénicas o áreas de fijación local de la actividad epiléptica se localizan en los lóbulos temporales del cerebro.

Epilepsia del lóbulo temporal y genio: ¿realidad o ficción?

El hecho de que la epilepsia del lóbulo temporal y una mente genial estén de alguna manera interconectadas no tiene una base estrictamente científica. Solo se conocen hechos individuales y su coincidencia…

Algunos investigadores explican las visiones y voces que Juana de Arco vio y oyó por su epilepsia, aunque durante los 20 años que vivió, sus contemporáneos no notaron ninguna rareza en su comportamiento, excepto que logró cambiar el rumbo de la historia francesa.

Pero un diagnóstico similar de Frederic Chopin, quien, como es sabido, padecía graves problemas de salud, se desprende de sus alucinaciones visuales. El brillante compositor recordaba muy bien sus ataques y los describía en correspondencia con sus amigos.

El pintor holandés Vincent van Gogh también padecía epilepsia y, a finales de 1888, a los 35 años y con la oreja amputada, ingresó en un hospital psiquiátrico, donde le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal. Tras esto, vivió solo dos años y decidió suicidarse.

Alfred Nobel, Gustave Flaubert y, por supuesto, F. M. Dostoievski, en cuyas obras muchos personajes eran epilépticos, empezando por el príncipe Myshkin, sufrieron convulsiones de epilepsia del lóbulo temporal en la infancia.

Epidemiología

Lamentablemente, no existe información sobre la prevalencia de la epilepsia del lóbulo temporal, ya que la confirmación del diagnóstico requiere una visita al médico y una visualización preliminar del cerebro con un examen apropiado.

Aunque, como muestran las estadísticas de las clínicas especializadas, entre las epilepsias focales (parciales o focales), la epilepsia del lóbulo temporal se diagnostica con mayor frecuencia que otros tipos de esta enfermedad.

Aproximadamente la mitad de todos los pacientes son niños, ya que este tipo de trastorno neuropsiquiátrico crónico generalmente se diagnostica en la infancia o la adolescencia.

Causas epilepsia del lóbulo temporal

Las causas clínicamente y científicamente probadas de la epilepsia del lóbulo temporal se correlacionan con daño estructural en los lóbulos temporales del cerebro (Lobus temporalis).

Esto se aplica principalmente al tipo más común de daño neuropatológico: la esclerosis hipocampal o esclerosis temporal mesial, que implica la pérdida de neuronas en ciertas estructuras del hipocampo, que controlan el procesamiento de la información y forman la memoria episódica y de largo plazo.

Estudios recientes de resonancia magnética han demostrado que la epilepsia del lóbulo temporal en niños se asocia con esclerosis temporal mesial en el 37-40 % de los casos. La epilepsia del lóbulo temporal en adultos, que presenta la misma etiología, se observa en aproximadamente el 65 % de los pacientes.

Además, este tipo de epilepsia puede ser provocada por la dispersión de la capa de células granulares en el giro dentado del hipocampo (Gyrus dentatus), lo que se asocia a una disminución de la producción de reelina, una proteína que asegura la compacidad de estas células, regulando la migración de neuronas durante el desarrollo cerebral embrionario y la neurogénesis posterior.

A menudo, la causa de la actividad epiléptica de los lóbulos temporales son malformaciones cavernosas cerebrales, en particular, angiomas cavernosos o angiomas cerebrales, tumores benignos congénitos formados por vasos sanguíneos anormalmente dilatados. Debido a esto, no solo se altera la circulación sanguínea de las células cerebrales, sino también el paso de los impulsos nerviosos. Según algunos datos, la prevalencia de esta patología es del 0,5% de la población, y en niños, del 0,2% al 0,6%. En el 17% de los casos, los tumores son múltiples; en el 10% al 12% de los casos, se presentan en la familia, lo que puede causar epilepsia temporal familiar.

A veces, el daño a la estructura del lóbulo temporal es causado por heterotopia de la materia gris, un tipo de displasia cortical (localización anormal de las neuronas) que es congénita y puede ser una anomalía cromosómica o el resultado de la exposición del embrión a toxinas.

Factores de riesgo

Los neurofisiólogos ven los principales factores de riesgo para el desarrollo de trastornos funcionales del lóbulo temporal del cerebro en la presencia de anomalías congénitas que afectan las funciones de las neuronas y daños cerebrales en los bebés durante el parto (incluso por asfixia e hipoxia).

Tanto en adultos como en niños, el riesgo de desarrollar epilepsia secundaria del lóbulo temporal aumenta por traumatismo craneoencefálico, lesiones infecciosas de las estructuras cerebrales en meningitis o encefalitis e infestaciones parasitarias (Toxoplasma gondii, Taenia solium), así como neoplasias cerebrales de diversos orígenes.

Entre las toxinas que afectan negativamente al cerebro en desarrollo del feto, el alcohol ocupa el “liderazgo” indiscutible: el futuro niño, cuyo padre abusa del alcohol, desarrolla una deficiencia de ácido gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor endógeno del sistema nervioso central, que inhibe la excitación excesiva del cerebro y asegura un equilibrio de los neurotransmisores de adrenalina y monoamina.

Patogenesia

Millones de neuronas, que controlan todas las funciones del cuerpo, cambian constantemente la carga eléctrica de sus membranas y envían impulsos nerviosos a receptores: los potenciales de acción. La transmisión sincronizada de estas señales bioeléctricas a lo largo de las fibras nerviosas constituye la actividad eléctrica del cerebro.

La patogenia de la epilepsia temporal radica en la alteración de su sincronización y la aparición de zonas locales con actividad neuronal anormalmente aumentada (paroxística). Al considerar esta enfermedad, debe tenerse en cuenta que los ataques de hiperactividad eléctrica se inician en varias zonas de los lóbulos temporales, a saber:

- el hipocampo y la amígdala, ubicados en el lóbulo temporal medial y parte del sistema límbico del cerebro;

- centros del analizador vestibular (ubicados más cerca del lóbulo parietal);

- el centro del analizador auditivo (convolución de Herschl), cuya activación anormal provoca alucinaciones auditivas;

- Área de Wernicke (cerca del giro temporal superior), responsable de la comprensión del habla;

- Los polos de los lóbulos temporales, cuando están sobreexcitados, cambian la autoconciencia y se distorsiona la percepción del entorno.

Así, en presencia de esclerosis temporal hipocampal o mesial, se pierde una porción de las neuronas piramidales en los campos CA (cuerno de Amón) y el subículo, que reciben el potencial de acción para la posterior transmisión de impulsos nerviosos. La alteración de la organización estructural de las células de esta parte del lóbulo temporal provoca la expansión del espacio extracelular, la difusión anormal de fluidos y la proliferación de células neurogliales (astrocitos), lo que altera la dinámica de la transmisión de impulsos sinápticos.

Además, se encontró que la interrupción del control sobre la tasa de transmisión de potenciales de acción a células diana puede depender de la deficiencia en las estructuras hipocampales y neocorticales de interneuronas de rápido crecimiento (interneuronas GABAérgicas multipolares), necesarias para la creación de sinapsis inhibitorias. Asimismo, los estudios de los mecanismos bioquímicos de la epilepsia llevaron a la conclusión sobre la participación en la patogénesis de la epilepsia temporal de dos tipos más de neuronas presentes en el hipocampo, el subículo y el neocórtex: interneuronas estriatales (estrelladas) no piramidales y piramidales, y lisas no piramidales. Las interneuronas estriatales son excitatorias (colinérgicas), mientras que las lisas son GABAérgicas, es decir, inhibitorias. Se cree que su desequilibrio, determinado genéticamente, puede estar asociado tanto con la epilepsia temporal idiopática en niños como con una predisposición a su desarrollo.

La dispersión o daño de las células granulares en el giro dentado del hipocampo conlleva cambios patológicos en la densidad de la capa dendrítica. Debido a la pérdida de células en las prolongaciones neuronales, comienza la reorganización sináptica: los axones y las fibras musgosas crecen para conectarse con otras dendritas, lo que aumenta el potencial postsináptico excitatorio y provoca hiperexcitabilidad neuronal.

Síntomas epilepsia del lóbulo temporal

Los epileptólogos denominan aura a los primeros signos de un ataque repentino, que es esencialmente un presagio de un paroxismo focal breve posterior (del griego «excitación», «irritación»). Sin embargo, no todos los pacientes presentan auras; muchos simplemente no las recuerdan, y en algunos casos basta con los primeros signos (lo que se considera una convulsión parcial leve).

Entre los primeros signos de un ataque inminente está la aparición de un sentimiento infundado de miedo y ansiedad, que se explica por un fuerte aumento de la actividad eléctrica del hipocampo y la amígdala (parte del sistema límbico del cerebro que controla las emociones).

Los ataques de epilepsia del lóbulo temporal se clasifican con mayor frecuencia como parciales simples, es decir, no se acompañan de pérdida de conciencia y generalmente se manifiestan no más de dos o tres minutos con solo sensaciones anormales:

- mnésico (por ejemplo, la sensación de que lo que está sucediendo ya ocurrió antes, así como una “pérdida” de memoria a corto plazo);

- alucinaciones sensoriales: auditivas, visuales, olfativas y gustativas;

- distorsiones visuales del tamaño de los objetos, distancias, partes del cuerpo (macro y micropsia);

- parestesia unilateral (hormigueo y entumecimiento);

- debilitamiento de la reacción hacia los demás: mirada congelada y ausente, pérdida del sentido de la realidad y trastorno disociativo de corta duración.

Los paroxismos o automatismos motores (de movimiento) pueden incluir: contracciones rítmicas unilaterales de los músculos de la cara o el cuerpo; movimientos repetitivos de deglución o masticación, chasquidos, lamidos de los labios; giros imperativos de la cabeza o aversión de los ojos; pequeños movimientos estereotipados de las manos.

Los síntomas vegetativo-viscerales de la epilepsia temporal se manifiestan por náuseas, sudoración excesiva, respiración y ritmo cardíaco acelerados, así como malestar en el estómago y la cavidad abdominal.

Los pacientes con este tipo de enfermedad también pueden presentar crisis parciales complejas, si la actividad eléctrica de las neuronas en otras áreas cerebrales aumenta bruscamente. A estos síntomas ya mencionados se suman, además de la desorientación completa, el trastorno de la coordinación del movimiento y la afasia transitoria (pérdida de la capacidad para hablar o comprender el habla de los demás). En casos extremos, lo que comienza como un ataque de epilepsia temporal deriva en una crisis tónico-clónica generalizada, con convulsiones y pérdida de consciencia.

Una vez cesada la convulsión, en el período postictal, los pacientes están inhibidos, se sienten brevemente confundidos, no se dan cuenta y muy a menudo no pueden recordar lo que les sucedió.

Lea también: Síntomas de daño en los lóbulos temporales

Formas

Entre los problemas de la epileptología moderna, que incluye más de cuatro docenas de tipos de esta enfermedad, su designación terminológica no pierde su relevancia.

La definición de epilepsia del lóbulo temporal fue incluida en la Clasificación Internacional de Epilepsias ILAE (Liga Internacional Contra la Epilepsia) en 1989, en el grupo de epilepsia sintomática.

Algunas fuentes dividen la epilepsia temporal en temporal lateral posterior e hipocampo-amigdaloidea (o neocortical). Otras la clasifican como amigdaloidea, opercular, hipocampal y temporal posterior lateral.

Según especialistas nacionales, la epilepsia temporal secundaria o sintomática puede diagnosticarse cuando se establece con precisión su causa. Para unificar la terminología, los expertos de la ILAE (en la clasificación revisada en 2010) propusieron eliminar el término «sintomático» y mantener la definición de epilepsia temporal focal, es decir, focal, en el sentido de que se conoce con precisión qué área está dañada y causa las alteraciones en el funcionamiento cerebral.

La última versión de la clasificación internacional (2017) reconoce dos tipos principales de epilepsia del lóbulo temporal:

- epilepsia temporal mesial con fijación local de focos de actividad epiléptica al hipocampo, su giro dentado y la amígdala (es decir, a zonas situadas en la parte media del lóbulo temporal); anteriormente se denominaba epilepsia sintomática focal.

- Epilepsia del lóbulo temporal lateral (un tipo menos frecuente que se presenta en el neocórtex lateral del lóbulo temporal). Los ataques de epilepsia del lóbulo temporal lateral implican alucinaciones auditivas o visuales.

La epilepsia temporal criptogénica (del griego "escondite") implica convulsiones de origen desconocido o no identificado durante la exploración. Si bien los médicos utilizan el término "idiopática" en estos casos, la mayoría de las veces estas enfermedades tienen una etiología genética, cuya identificación dificulta.

La clasificación no incluye la epilepsia temporal parcial, es decir, limitada (parcial) o focal, sino que utiliza el término epilepsia temporal focal. Por parcial se entienden únicamente las convulsiones o ataques focales de epilepsia temporal, que reflejan aberraciones de la actividad eléctrica cerebral.

En caso de alteraciones simultáneas en otras estructuras cerebrales adyacentes a los lóbulos temporales, se puede definir como epilepsia temporoparietal o epilepsia frontotemporal (frontal-temporal), aunque en la práctica clínica habitual esta combinación se denomina más a menudo epilepsia multifocal.

Complicaciones y consecuencias

Las manifestaciones periódicas recurrentes de trastornos funcionales del lóbulo temporal del cerebro tienen ciertas consecuencias y complicaciones.

Las personas con este tipo de epilepsia experimentan inestabilidad emocional y son propensas a la depresión. Con el tiempo, los ataques repetidos pueden provocar daños más profundos en las neuronas piramidales del hipocampo y la circunvolución dentada, lo que provoca problemas de aprendizaje y memoria. Cuando estas lesiones se localizan en el lóbulo izquierdo, la memoria general se ve afectada (aparecen olvidos y lentitud de pensamiento), mientras que en el lóbulo derecho, solo se ve afectada la memoria visual.

Diagnostico epilepsia del lóbulo temporal

El examen de los pacientes no ayuda mucho al diagnóstico de esta enfermedad; el médico solo puede escuchar sus quejas y la descripción de las sensaciones, y luego enviarlos a un examen, durante el cual se realizan diagnósticos instrumentales utilizando:

- electroencefalografía (EEG), que determina la actividad eléctrica del cerebro;

- Resonancia magnética del cerebro;

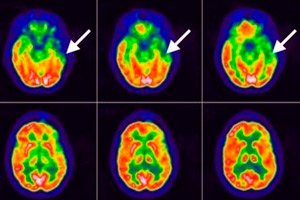

- PET del cerebro (tomografía por emisión de positrones);

- polisomnografía.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial implica distinguir entre trastornos con síntomas similares, incluidos ataques de pánico, trastornos psicóticos, manifestaciones de crisis de distonía vegetativo-vascular, ataque isquémico transitorio (microaccidente cerebrovascular), esclerosis múltiple, discinesia tardía y epilepsia occipital.

Más detalles en el material - Epilepsia - Diagnóstico

¿A quién contactar?

Tratamiento epilepsia del lóbulo temporal

Es común tratar la epilepsia del lóbulo temporal con anticonvulsivos, aunque muchos de ellos ahora se llaman antiepilépticos porque no todas las convulsiones implican convulsiones.

Casi todos los fármacos antiepilépticos actúan reduciendo la excitabilidad de las neuronas a través de sus efectos sobre los canales presinápticos de sodio y calcio o potenciando los efectos inhibidores de los neurotransmisores, principalmente el GABA.

Los fármacos de generación anterior más utilizados son: fenitoína, carbamazepina, preparados de ácido valproico (Apileksin, Convulex, Valprocom) y fenobarbital. Más información: Comprimidos para la epilepsia.

Hoy en día, las personas recurren con frecuencia a fármacos antiepilépticos más nuevos, que incluyen:

- La lamotrigina (también conocida como Latrigine, Lamitril, Convulsan, Seizar) es un derivado del diclorofenilo y puede administrarse a niños mayores de dos años. Está contraindicada en casos de insuficiencia hepática y embarazo. Entre los posibles efectos secundarios se incluyen: reacciones cutáneas (incluso necrosis cutánea), cefaleas intensas, diplopía, náuseas, trastornos intestinales, disminución de plaquetas, trastornos del sueño y aumento de la irritabilidad.

- La gabapentina (sinónimos: Gabalept, Gabantin, Gabagama, Neuralgin, Tebantin) es un análogo del ácido gamma-aminobutírico.

- Lacosamida (Vimpat) se usa después de los 16 años en dosis determinadas por el médico. Los efectos secundarios de este medicamento incluyen: mareos y dolor de cabeza; náuseas y vómitos; temblores y espasmos musculares; trastornos del sueño, la memoria y la coordinación motora; estado depresivo y trastornos mentales.

Para las convulsiones parciales en adultos y niños mayores de seis años, se prescribe Zonisamida (Zonegran), entre cuyos efectos secundarios comunes están: mareos y erupciones cutáneas; disminución del apetito y de la memoria; deterioro de la visión, del habla, de la coordinación de movimientos y del sueño; depresión y formación de cálculos renales.

El fármaco antiepiléptico Levetiracetam y sus genéricos Levetinol, Comviron, Zenicetam y Keppra se prescriben para la epilepsia temporal a pacientes mayores de 16 años con convulsiones tónico-clónicas. Contienen pirrolidina-acetamida (lactama del ácido gamma-aminobutírico), que actúa sobre los receptores GABA. Keppra, disponible en solución, se administra por infusión en una dosis individualizada. Su sinónimo, Levetiracetam, es comprimidos de administración oral (250-500 mg dos veces al día). El uso de este fármaco, como muchos de los mencionados, puede ir acompañado de debilidad general, mareos y somnolencia.

Además, es necesario tomar suplementos de magnesio y vitaminas como la B-6 (piridoxina), vitamina E (tocoferol), vitamina H (biotina) y vitamina D (calciferol).

También se utiliza el tratamiento de fisioterapia (estimulación cerebral profunda y del nervio vago): lea el artículo Epilepsia – Tratamiento

Si la epilepsia del lóbulo temporal en niños causa convulsiones, se recomienda una dieta cetogénica baja en carbohidratos y alta en grasas. Al prescribir esta dieta, se debe proporcionar al niño o adolescente una nutrición adecuada y controlar su crecimiento y peso.

Tratamiento quirúrgico

Según las estadísticas, hasta el 30% de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial no pueden controlar sus convulsiones con medicación.

Para algunos pacientes, se puede considerar el tratamiento quirúrgico: amigdalohipocampectomía selectiva, es decir, la extirpación de la amígdala, el hipocampo anterior y parte del giro dentado.

Una medida tan radical solo se justifica en presencia de esclerosis hipocampal, pero no hay garantía de su eficacia. La intervención quirúrgica mediante lobectomía, radiocirugía estereotáctica o ablación láser puede provocar una disminución significativa de la función cognitiva cerebral.

Remedios populares

No existe evidencia científica de que el tratamiento herbal sea eficaz contra ningún tipo de epilepsia. Sin embargo, los herbolarios recomiendan tomar decocciones e infusiones de hierba cana (Senecio vulgaris), peltwort común (Hydrocotyle vulgaris) de la familia Araliaceae, tinturas sedantes de raíces de escutelaria del Baikal (Scutellaria baicalensis) o peonía medicinal (Paeonia officinalis). Sin embargo, la planta más valiosa para el tratamiento de la epilepsia temporal, ya que reduce la frecuencia de los paroxismos focales, se considera el muérdago (Viscum album), que contiene ácido gamma-aminobutírico.

Además, el tratamiento popular de esta patología consiste en consumir aceite de pescado, que contiene ácido graso omega-3 (ácido docosahexaenoico), que ayuda a mejorar la circulación cerebral y, por tanto, la nutrición de las células cerebrales.

Pronóstico

Patologías como la esclerosis temporal mesial, la displasia cortical o los tumores predicen el pronóstico de intratabilidad de las crisis epilépticas relacionadas con el lóbulo temporal e incluso una posible demencia.

Los datos clínicos muestran que, tras un tratamiento a largo plazo, la remisión completa de la epilepsia temporal se produce en poco más del 10 % de los casos, y en casi el 30 % se observa una mejoría inestable de los síntomas con la aparición de crisis causadas por situaciones estresantes. Sin embargo, la epilepsia temporal en niños, que se manifiesta entre los 9 y los 10 años, alcanza una remisión a largo plazo en tres de cada diez casos aproximadamente a los 20 años.

[

[