Todo el contenido de iLive se revisa médicamente o se verifica para asegurar la mayor precisión posible.

Tenemos pautas de abastecimiento estrictas y solo estamos vinculados a sitios de medios acreditados, instituciones de investigación académica y, siempre que sea posible, estudios con revisión médica. Tenga en cuenta que los números entre paréntesis ([1], [2], etc.) son enlaces a estos estudios en los que se puede hacer clic.

Si considera que alguno de nuestros contenidos es incorrecto, está desactualizado o es cuestionable, selecciónelo y presione Ctrl + Intro.

"Carne de algas": cómo las microalgas y la soja se convierten en las chuletas del futuro

Último revisado: 23.08.2025

">

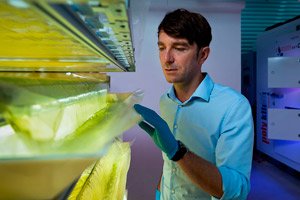

">¿A quién podemos confiar la nueva proteína para el planeta sartén? El científico de materiales Stefan Guldin (TUM/TUMCREATE, proyecto Proteins4Singapore) presenta una solución poco convencional: microalgas + soja. En un artículo reciente en Nature, explica cómo se obtienen las materias primas a partir de cultivos unicelulares con un 60-70 % de proteína, y cómo se ajusta su autoensamblaje y textura para imitar la textura y jugosidad de la carne. El contexto es el objetivo "30 para 30" de Singapur: producir el 30 % de los alimentos localmente para 2030 en un entorno con escasez de tierra, donde los biorreactores compactos de algas parecen especialmente lógicos.

Antecedentes del estudio

Las fuentes alternativas de proteínas no son un capricho de moda, sino una respuesta a varios obstáculos a la vez: el crecimiento poblacional, las limitaciones climáticas, la escasez de tierra y agua, y en algunas megaciudades, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro dependientes de las importaciones. Singapur es un buen ejemplo: el país importa la mayor parte de sus alimentos y se ha fijado un objetivo de "30x30": producir el 30 % de su dieta a nivel nacional para 2030. En una geografía como esta, los biorreactores compactos y los fotobiorreactores cerrados con microalgas son lógicos: prácticamente no requieren tierra, funcionan todo el año y son escalables por ciudad en lugar de por hectárea.

Las microalgas son interesantes no solo por su producción vertical. Varias cepas ( Chlorella, Nannochloropsis, Arthrospira/espirulina ) aportan entre un 50 % y un 70 % de proteína en materia seca, junto con ácidos grasos poliinsaturados, pigmentos y antioxidantes. A partir de dicha biomasa se pueden obtener concentrados y aisladores proteicos, componentes básicos para los sistemas alimentarios. Su ventaja sobre muchos cultivos terrestres reside en la flexibilidad de su composición mediante el control de las condiciones de cultivo y la independencia de la estacionalidad: los lotes de producción son más fáciles de estandarizar.

Pero el "polvo verde" no se convierte en una "croqueta" por sí solo. Las proteínas de las algas tienen un perfil específico de sabor y aroma (clorofilas, toque marino), solubilidad y gelificación variables, y sus fuertes paredes celulares dificultan su digestibilidad si no se procesan correctamente. De ahí la importancia de la cadena tecnológica: fraccionamiento, blanqueo/desodorización, ajuste de las propiedades funcionales (emulsificación, retención de agua, viscoelasticidad). Al mismo tiempo, el secado y la separación de la biomasa deben realizarse de forma energéticamente eficiente; de lo contrario, se pierde parte de las ventajas ambientales y económicas. Si a esto le sumamos la regulación de los "nuevos alimentos" y el problema de los alérgenos, queda claro por qué el camino del reactor al mostrador es largo.

La clave para la experiencia de la "carne" reside en la estructuración. Los concentrados de proteína deben autoorganizarse en una microestructura fibrosa y estratificada que proporciona una textura elástica y retiene los jugos y la grasa. Esto se logra mediante campos de cizallamiento, extrusión, control de la separación de microfases y la adición de lípidos/precursores aromáticos. En la práctica, la proteína de algas se suele mezclar con proteína de soja: esto facilita alcanzar el perfil de aminoácidos adecuado, mejorar la textura y realzar el sabor a algas. La barrera final es el consumidor: necesitamos recetas de cocina local, catas a ciegas y un etiquetado claro. Por eso se incorporan la ciencia de los materiales y las herramientas sensoriales a los algoritmos de la química alimentaria: sin ellas, la "carne de algas" seguirá siendo una demostración de laboratorio, no un producto que la gente comprará una segunda vez.

¿Por qué microalgas?

- Proteína al máximo. Algunos tipos aportan hasta un 60-70 % de proteína en materia seca, una cantidad comparable y superior a la de las fuentes típicas.

- Formato urbano. Crecen en reactores, prácticamente sin tierra y con una huella hídrica reducida, lo cual resulta conveniente para una megaciudad como Singapur.

- Procesamiento flexible. Se extraen fracciones proteicas de la biomasa, que pueden utilizarse como "constructores" de textura.

¿Qué está haciendo el equipo de Guldin?

La investigación se centra en cómo lograr que las proteínas vegetales se comporten como la carne. El enfoque de la ciencia de los materiales es decisivo: al controlar la autoorganización de las fibras proteicas y su interacción con el agua y las grasas, es posible ensamblar la microestructura deseada: estratificación, fibrosidad y elasticidad. Este es el caso cuando la física de la materia blanda funciona al gusto.

- Materias primas: una mezcla de microalgas y proteínas de soja: un equilibrio de sabor, nutrición y precio.

- Proceso: extracción → selección de condiciones de autoensamblaje → pruebas de menta/masticación y jugosidad → ajustes de receta.

- Lugar: Consorcio TUMCREATE/Proteins4Singapore: un puente entre las fundaciones y las tecnologías alimentarias para satisfacer las necesidades de la ciudad-estado.

Lo que ya está claro y lo que frena la "carne alternativa" a base de algas

- Ventajas:

- alta densidad de proteínas y perfil completo de aminoácidos en varias especies;

- escalabilidad en sistemas cerrados;

- La perspectiva de reducir la huella de carbono y de agua.

- Desafíos:

- el sabor y el aroma (clorofilas, notas “marinas”) requieren enmascarar y blanquear los pigmentos;

- Las propiedades funcionales (solubilidad, gelificación) varían entre especies y dependen del procesamiento;

- Economía y regulación: estabilidad de las cadenas de suministro de cultivos, estandarización de concentrados de proteínas.

Por qué Singapur (y no sólo) necesita esto

Singapur importa más del 90 % de sus alimentos y su objetivo es producir el 30 % localmente para 2030. Los reactores compactos de microalgas y el procesamiento de proteínas para obtener productos cárnicos son una forma de añadir gramos de proteína por metro cuadrado y reducir la vulnerabilidad ante las crisis de suministro. Lo mismo ocurre en las ciudades con escasez de tierra y agua.

Cómo hacer un bocado de carne a partir de gachas verdes

- Estructura: controla la separación de microfases y la orientación de las fibras de proteína (extrusión, campos de cizallamiento); de ahí la fibrosidad y la "onda" cuando se muerde.

- Jugosidad: encapsula grasas, une agua con hidrocoloides – imitación del “jugo de carne”.

- Sabor: fermentación, selección del perfil lipídico y precursores aromáticos, alejándose de la nota “alga” hacia “umami”.

¿Qué sigue para Proteins4Singapore?

- Del laboratorio a los mini-talleres: estabilidad de lotes, vida útil, logística de frío.

- Dietética y seguridad: alérgenos de proteínas vegetales, digestibilidad, etiquetado.

- Pruebas de consumo: catas a ciegas e investigación del comportamiento en cocinas asiáticas – Taste Matters.

Comentarios del autor

El material suena pragmático, a optimismo de "ingeniería": las microalgas no son exóticas por pura publicidad, sino un verdadero constructor de productos proteicos, si se analiza la tarea desde la perspectiva de un científico de materiales. La clave no reside solo en cultivar biomasa con un 60-70 % de proteína, sino en enseñar a las fracciones proteicas a ensamblarse en una microestructura "carnosa" y, al mismo tiempo, conservar el sabor, la jugosidad y el precio. Por lo tanto, la apuesta está en la combinación de microalgas y soja: las primeras presentan densidad proteica y una producción compacta, mientras que la segunda posee una texturabilidad demostrada y un perfil de sabor "suave".

El autor destaca varias cosas importantes, a menudo “tácitas”:

- La textura y la sensorialidad son más importantes que los eslóganes. Una huella ecológica es una ventaja, pero la gente comprará lo que sea agradable de masticar y sabroso de comer. De ahí el énfasis en la autoensamblación de proteínas, fibra y retención de grasa/jugo.

- Las funciones son más importantes que la taxonomía. No es tan importante el tipo de alga, sino las propiedades funcionales (solubilidad, gelificación, emulsificación) que proporciona la fracción proteica aislada tras el procesamiento.

- La mezcla no es un compromiso, sino una estrategia. La combinación de algas y proteínas de soja ayuda a lograr tres objetivos a la vez: perfil de aminoácidos, eficacia tecnológica y neutralización de las notas marinas.

- Lógica de producción urbana. Para Singapur y las megaciudades, la clave es la "proteína/m²" y la independencia estacional: reactores cerrados, cadenas de suministro cortas y estabilidad de lotes.

- La economía y la energía son el filtro de la realidad. La deshidratación/blanqueo a bajo precio y el escalamiento de los minitalleres son cuellos de botella; sin ellos, la ecología y el precio pueden evaporarse en la etapa de procesamiento.

- Regulación y confianza. Los "nuevos alimentos" se refieren a estándares, alérgenos, etiquetado y pruebas de consumo, y a las cocinas locales (no solo al formato hamburguesa).

¿Qué debe suceder, según el autor, para que la “carne de algas” pase de las manifestaciones a un producto de masas?

- Estandarizar los concentrados de proteínas (lote a lote por métricas funcionales, no solo por % de proteína).

- Resuelva de manera energéticamente eficiente los pasos “sucios” (separación de agua, desodorización/blanqueamiento) sin perder nutrientes.

- Poner en marcha mini cadenas de producción en la ciudad: desde reactores hasta líneas piloto de extrusión y logística de frío.

- Relacione las recetas con el contexto de la cocina (Asia/Europa): aromas, grasas, especias... para realizar pruebas de comportamiento reales.

- Calcule honestamente el LCA (carbono/agua/energía) para escalas reales, no en gramos de laboratorio.

El mensaje principal: la proteína alternativa no es un único "superingrediente", sino una combinación de ciencia de materiales y soluciones alimentarias. Las microalgas aportan compacidad y densidad proteica, la soja proporciona un refuerzo fiable de la textura, y una ingeniería competente convierte este producto en algo que apetece repetir.

Conclusión

Las microalgas no son una fantasía futurista, sino una plataforma tecnológica para ciudades donde el terreno escasea y se necesitan proteínas. El trabajo de Guldin y sus colegas demuestra que si se controla el autoensamblaje y la textura de las proteínas, el concentrado "verde" se convierte en un producto "cárnico", lo que encaja lógicamente en la estrategia de sostenibilidad alimentaria 30x30 de Singapur. Luego viene el reto de fondo: aroma, coste, estándares y la satisfacción del consumidor.

Fuente: Christine Ro. Ingredientes crudos: transformando proteína de algas en carne artificial. Nature, 18 de agosto de 2025; entrevista con S. Guldin (TUM/TUMCREATE, Proteins4Singapore). Contexto adicional: Objetivos 30x30 y materiales sobre Proteins4Singapore. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-02622-7